Durch die Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels ändern sich die Eigenschaften der landwirtschaftlich genutzten Böden und Standorte. Einige Beispiele sollen nun vorgestellt werden:

| Änderung | Auswirkung |

| Steigende Tagesmaximum-Temperaturen | Hitzeschäden an Nutzpflanzen |

| Steigende Tagesdurchschnittstemperaturen | Schnelleres Erreichen der Reife der Nutzpflanzen |

| Abnehmende Klimatische Wasserbilanz | Unzureichende natürliche Wasserversorgung |

| Zunahme der Wetterextreme durch Hagel, Sturm, Starkregen, etc. | Zunehmende Planungsunsicherheit für Erträge, Bodenabtrag |

| Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration | Düngungseffekt |

| Zunahme des Schädlingsbefalls | Risiken durch Schadorganismen |

Einflussgrößen auf die landwirtschaftliche Produktion. Bildquelle: Hamburger Bildungsserver

Jeder Organismus und damit auch jede Feldfrucht kann nur in bestimmten Spannweiten der Umweltfaktoren gedeihen. Dies wird als ökologische Potenz bezeichnet.

Die Temperatur ist ein entscheidender Umweltfaktor für Pflanzen. Die Temperaturspanne ist durch drei so genannte Kardinaltemperaturen gekennzeichnet :

Je weiter der Klimawandel voranschreitet, desto höher werden die Durchschnittstemperaturen. Die Minimum-Tagesdurchschnittstemperatur (Basistemperatur) liegt für Wintergetreide zwischen 0°C und 5°C. Sie wird also nur noch an einer geringer werdenden Anzahl von Tagen unterschritten, was jedoch zu Ertragsunsicherheiten und -einbußen führen kann, denn: Der Anbau von Getreiden als Winterfrucht ist ertragreicher als der Anbau als Sommerfrucht, da die Pflanzen die Winterruhe, eine längere Periode unterhalb der Basistemperatur, benötigen um höhere Erträge zu liefern.

Die Anzahl der Tage, an denen die Maximaltemperatur überschritten wird, steigt hingegen an.

Hier zeigt sich deutlich, dass die Anzahl der Tage an denen die Optimum-Temperatur überschritten wird während der kritischen Wachstumsperioden ansteigt. Somit steigt auch das Risiko für Ertragseinbußen, da die Fotosyntheseleistung zunehmend gehemmt werden könnte. Während der Blüte sorgen zu hohe Temperaturen für einen Rückgang der Kornzahl, Hitzestress nach der Blüte verringert jedoch die Korngröße. Beides hat sinkende Erträge zur Folge.

![]() Überprüfen Sie Ihr Wissen!

Überprüfen Sie Ihr Wissen!

Die Entwicklung von Pflanzen während einer Saison wird durch die Abfolge von verschiedenen Phasen (Ergrünen, Blüte, Reife) gekennzeichnet. Da diese mit bloßem Auge leicht zu unterscheiden sind, werden sie als phänologische Phasen bezeichnet. Detaillierte Informationen zur Pflanzenphänologie finden Sie hier.

Bildquellen: Deutscher Wetterdienst (DWD). Vorschriften und Betriebsunterlagen für die phänologischen Beobachter des Deutschen Wetterdienstes (Biblio). teilweise verändert. |

Der Zeitpunkt, wann eine Phase auftritt, hängt vor allem von der Temperatur ab. Im Durchschnitt gilt: Je höher die Temperatur, desto früher im Jahresverlauf erreicht eine Pflanze eine bestimmte Phase. In wärmeren Gegenden verläuft die Pflanzenentwicklung folglich schneller ab als in kühleren.

![]() Vergleichen Sie unter Nutzung der interaktiven Karte die verschiedenen Naturräume hinsichtlich des mittleren Reifedatums. Welche Naturräume sind durch besonders frühes Reifen gekennzeichnet?

Vergleichen Sie unter Nutzung der interaktiven Karte die verschiedenen Naturräume hinsichtlich des mittleren Reifedatums. Welche Naturräume sind durch besonders frühes Reifen gekennzeichnet?

Über verschiedene Jahre betrachtet spiegelt das Eintrittsdatum als das Klima im Jahr wider. Hier können Sie die langjährigen Zeitreihen für die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Vergleich zu Gesamtdeutschland betrachten.

Somit bewirkt die Klimaerwärmung ein schnelleres Wachstum und frühere Erntereife von wichtigen Pflanzen wie Weizen, Mais, Raps oder Gerste, da die erforderlichen Temperatursummen früher im Jahresverlauf erreicht werden.

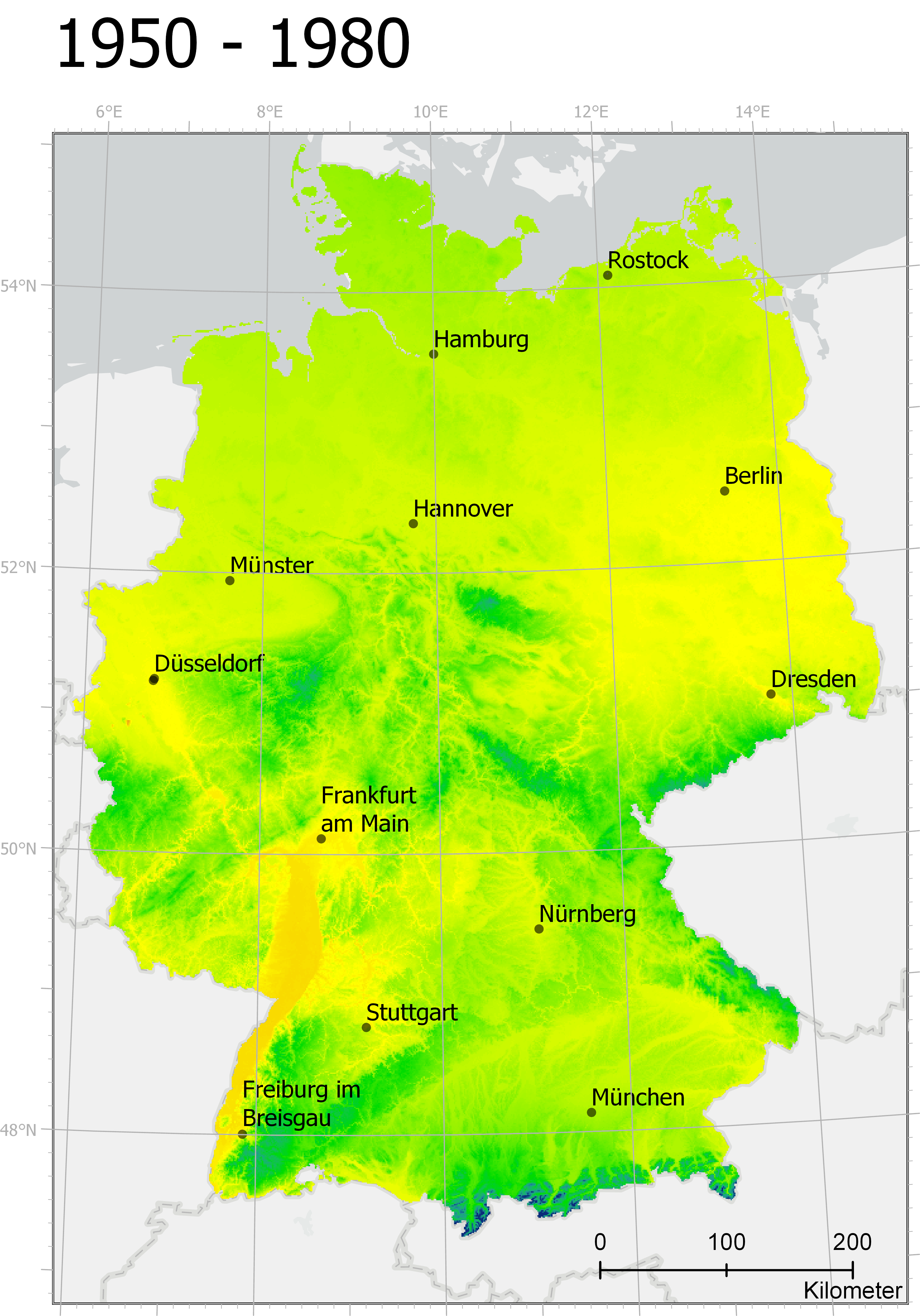

Beispielhaft dargestellt ist die Verschiebung der Phase Gelbreife von Winterweizen, unter dem Extrem-Szenario A1b.

![]() Was könnten die Konsequenzen aus dieser phänologischen Verschiebung sein?

Was könnten die Konsequenzen aus dieser phänologischen Verschiebung sein?

Weiterhin benötigen Winterfeldfrüchte, also der überwiegende Teil der Anbaumenge von Weizen, Gerste und Raps, einen Kältereiz im Winter. Durch steigende Temperaturen könnte dieser Kältereiz ausbleiben und die erzielbaren Erträge verringern und die Anbaumöglichkeiten für Wintergetreide verändert.

Trockenstress hat, im Gegensatz zu Hitzestress, einen geringeren Einfluss auf die Erträge.

Die verfrühte Reifung der Feldfrüchte bewirkt, dass die Pflanzen bereits vor Eintritt der höchsten Trockenstressgefahr erntereif sind und somit die Erträge nur unwesentlich zurückgehen.

Allerdings kann Trockenheit trotzdem zum Problem werden, wenn die erforderlichen Niederschläge nicht (mehr) erreicht werden. Die untere Grenze für den Weichweizen-Anbau liegt dabei bei etwa 500 mm pro Jahr, bei geringeren Niederschlägen muss durch künstliche Bewässerung eine ausreichende Versorgung sichergestellt werden.

Bei extremer Trockenheit, wie in Sachsen-Anhalt im Sommer 2018 zu beobachten war, sinkt die Bodenfeuchte allerdings soweit ab, dass es ebenfalls zu Notreife und großen Ertragseinbußen kommen kann.

Der Boden ist eine Ressource, die den erzielbaren Ertrag beeinflusst. Wird der Boden abgetragen, ist er nahezu unwiederbringlich verloren. Bodenabtrag wird vorwiegend durch Wasser, aber auch durch Wind verursacht.

Die Erodierbarkeit eines Bodens kann mit der allgemeinen Bodenabtragsgleichung beschrieben werden und hängt ab von:

Bildquelle: S. Marahrens / Umweltbundesamt

Vor allem bei Starkniederschlagsereignissen kommt es zu größeren Erosionserscheinungen, wobei dias Erosionsrisiko innerhalb Deutschlands stark variiert:

![]() Erkunden Sie den Potentiellen Bodenabtrag durch Wind und Wetter mit der WebApp! Welche Regionalen Muster lassen sich erkennen? Wodurch sind Flächen hohe Erosionsgefahr gekennzeichnet?

Erkunden Sie den Potentiellen Bodenabtrag durch Wind und Wetter mit der WebApp! Welche Regionalen Muster lassen sich erkennen? Wodurch sind Flächen hohe Erosionsgefahr gekennzeichnet?

Auch die Wirkung von Schadorganismen auf die wichtigsten Feldfrüchte wird sich infolge der Klimaveränderungen verändern. Als Schadorganismen werden dabei Pflanzenkrankheiten (ausgelöst durch Bakterien, Viren oder Pilze), Unkräuter und tierische Schaderreger zusammengefasst.

In den letzten Jahren konnte, speziell bei Maisanbau, eine Zunahme des Schädlingsbefalls verzeichnet werden. Der Maiswurzelbohrer beispielsweise kann große Teile der Ernte vernichten. Anhand des Auftretens eines weiteren Schädings, des Maiszünslers, kann die Zunahme statistisch nachverfolgt werden:

Allgemein wird davon ausgegangen, dass sich der Schädlingsdruck auf Nutzpflanzen mit steigenden Temperaturen erhöhen wird. Die verschiedenen Schaderregertypen und -arten reagieren allerdings unterschiedlich auf die beobachtete Klimaerwärmung. Daher verläuft ihre projizierte Entwicklung ebenfalls verschieden ab. Als Tendenzen wurden (in Sachsen) beobachtet:

![]() Analysieren Sie mit der WebApp die zur Zeit auftretenden Schadorganismen in Getreiden und Hackfrüchten! Gibt es klimatisch erklärbare regionale Muster?

Analysieren Sie mit der WebApp die zur Zeit auftretenden Schadorganismen in Getreiden und Hackfrüchten! Gibt es klimatisch erklärbare regionale Muster?

Durch das gesteigerte Angebot von pflanzenverfügbarem CO2 in der Atmosphäre steigt die Photosyntheseleistung der Pflanzen und damit der potentiellen Erträge. Jedoch gilt dieser CO2-Dünge-Effekt vor allem für C3-Pflanzen (über 90% aller Landpflanzen einschließlich Weizen, Roggen, Gerste, Raps, Rüben, Kartoffeln), während C4-Pflanzen wie Mais oder Hirse deutlich weniger vom CO2-Düngeeffekt profitieren.

![]() In der Abbildung ist die Veränderung des so genannten Blattflächenindex / Leaf area index (LAI) in den letzten 3 Jahrzehnten global dargestellt. Neben den überwiegend grünen Farbtönen, die einen Zuwachs des symbolisieren, gibt es auch Regionen mit einem starken Rückgang des LAI. Welche Prozesse sind dafür verantwortlich?

In der Abbildung ist die Veränderung des so genannten Blattflächenindex / Leaf area index (LAI) in den letzten 3 Jahrzehnten global dargestellt. Neben den überwiegend grünen Farbtönen, die einen Zuwachs des symbolisieren, gibt es auch Regionen mit einem starken Rückgang des LAI. Welche Prozesse sind dafür verantwortlich?

Dies liegt darin begründet, dass der C4-Photosynthesemechanismus schon jetzt effizienter mit dem verfügbaren CO2 umgeht als der C3-Mechanismus (zum Weiterlesen: Hamburger Bildungsserver). Weiterhin bewirkt eine erhöhte CO2-Konzentration eine verbesserte Wassernutzung, und kann somit teilweise die Effekte zunehmender Sommertrockenheit abfedern.

Der CO2-Düngeeffekt vermag die Folgen der ansteigenden Temperaturen vorerst weitgehend abzupuffern. Allerdings wird davon ausgegangen, dass dieser Ausgleich nur bis ca. 2050 gültig sein wird. Anschließend wird ein Überwiegen der negativen Effekte erwartet, sodass die Erträge insgesamt zurückgehen werden.

Beispielsweise für Österreich wurde im Detail untersucht, wie sich die zu erwartenden Weizenerträge zukünftig verändern werden. Dabei wurde explizit zwischen Berücksichtigung und Vernachlässigung des CO2-Düngeeffektes unterschieden.

Mit dem in den vorherigen Modulen erlernten Wissen lässt sich nun eine Bewertung der Klimafolgen vornehmen.

![]() Entscheiden Sie, ob die benannten Klimafolgen einen positiven oder einen negativen Effekt auf die Erträge bzw. Ertragssicherheit haben!

Entscheiden Sie, ob die benannten Klimafolgen einen positiven oder einen negativen Effekt auf die Erträge bzw. Ertragssicherheit haben!